信じるか信じないかはあなた次第

- (漫画)江戸時代に行われていた残酷な拷問を漫画にしてみた(マンガで分かる)@アシタノワダイ

- 牢屋敷の拷問

- 奉行所に連行

- 奉行所でお奉行様登場

- 刑の執行

- 明治大学博物館とは

- 刑事部門

- 江戸時代の警察

- 江戸時代の拷問・刑罰

- 失敗作の刑

- 地味な刑

- 海外の刑罰

- まとめ

(漫画)江戸時代に行われていた残酷な拷問を漫画にしてみた(マンガで分かる)@アシタノワダイ

伝馬町牢屋敷(2)げに恐ろしき江戸の拷問・刑罰

伝馬町牢屋敷は単に留置所、拘置所というわけではなく、取調べ、自供を得るために拷問、奉行所で刑が確定すれば執行をする恐ろしいところ。今とは違い、自供を最大の証拠にしていた江戸時代。それはそれはヒドイ拷問が行われたようで、やっていなくても虚偽の自白をしてしまうほど。

牢屋敷の拷問

拷問が行われたのは牢屋敷内の穿鑿(せんさく)所と拷問蔵。

クリックで拡大。 第一段階

穿鑿所で鞭打ち

穿鑿所ジオラマ。

徳川幕府刑事図譜より。 10数回で自白に追いやり、50回を超えると気絶したと云います。気絶しても薬を飲ませ蘇生させて次へ……。

第二段階

穿鑿所で石抱き責め

たいていは鞭打ちで白状しますが、白状しない時は石抱き。三角の松材(算盤板)に正座させ、両ひざに1枚50キロの伊豆石を重ねていきます。「サァどうだ」と石を揺り動かすとは、まさに鬼畜のなせる技。ここで骨折はしごく当然。

第三段階

拷問蔵で海老責め

拷問蔵ジオラマ。 第三段階からは拷問蔵に場所を移して。

いくら体がやらかい人でもこれはキツイ。両足が頣につくまで海老のように折り曲げて放置。だんだんと冷や汗が出てきて全身真っ赤から蒼白になり、もう死の直前。

最終段階

拷問蔵で釣責め

海老責でも自白しない時、両腕を背に回して縄で縛り地面から約11センチ離し宙吊り。

弁護士もおらず、最初から犯行を決めつけた捜査姿勢にはア然。

奉行所に連行

クリックで拡大。 拷問で自供させられ、小伝馬町の牢屋敷から日本橋本石町、十軒店、金吹町、本町一丁目を経て常盤橋を渡り、呉服橋御門内の北町奉行・数寄屋橋御門内の南町奉行へと連行されます(拷問により歩けなくなった者は籠にのせられ)。道筋を見るとかなりの繁華街を通っているので、これも見せしめの一種。

奉行所でお奉行様登場

嘉永二年(1849年)大名小路神田橋内内桜田之図より北町奉行所、南町奉行所。 お白州で裁きが下り刑が確定します。

刑の執行

敲きの刑

犯罪の王様といわれる「盗み」に対しては敲きの刑。

「敲き」は犯罪の程度により五十敲き・百敲きがあり、執行される場所は伝馬町牢屋敷の表門外、堀に掛かる石橋の上。

徳鄰厳秘録より表門の敲き図。

この辺りが表門があった場所。 「叩き」ではなく「敲き」と書くのには意味があり、「敲き」には相手の様子を見て打つという意味があります。 また背骨を打つのはご法度。翌日からでも仕事が出来るようにと配慮。

表門外という公衆の場には大勢の見物人が集まり犯罪者には羞恥を与え、見せしめにすることで一般町人に対しての犯罪の抑止力とします。あらかじめツル(ワイロ)を届けておけば数を数えるとき「ひ〜ふ〜みぃよ〜いつむ〜七、十」などと数えてくれて「地獄の沙汰も金次第」。

刺青

窃盗額が多いと敲きの後に刺青が付加されます。

刺青の場は穿鑿所の南側の庭。

徳鄰厳秘録より。 死罪

窃盗額が10両(80~120万円)を超えると、これはもう重犯罪で死罪、斬首仕置になってしまいます(殺人、姦通罪も死罪)。

クリックで拡大。 死罪場は現・大安楽寺の場所。

斬首後に土壇場に乗せられ、刀の試し切りになることも……。

「最後の土壇場」とは、よく使う表現ですが土壇場は試し切りのために盛った土のことなので、斬首後、既に絶命ののちです。

様場跡の延命地蔵。 大安楽寺内の様場(ためしば)跡には延命地蔵が建ちますが、大安楽寺の中山弘之住職の話によると、基礎工事の際、掘るとそこだけ土の色が違っていたとか。

斬首仕置には付加刑として江戸市中引廻し、獄門が付くことがあります。

獄門は刑場で首を晒されます。

刑場は江戸への南北の入口、小塚原と鈴ヶ森。

小塚原刑場跡。

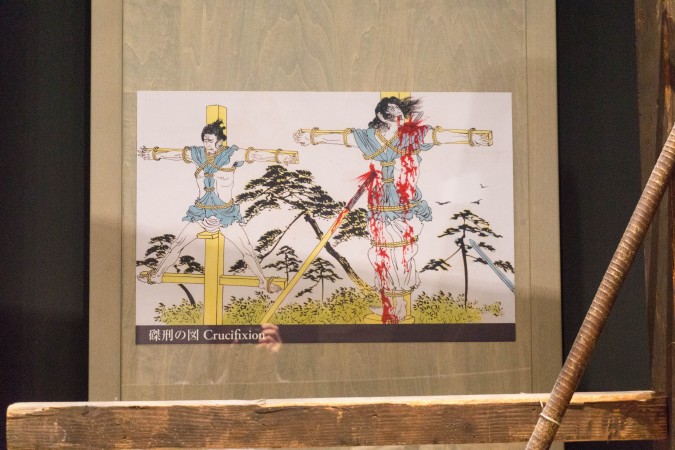

鈴ヶ森刑場跡。 小塚原と鈴ヶ森の両刑場では、放火犯に対しては同等報復の火刑、極悪犯罪に対しては磔の刑。

鈴ヶ森に残る火あぶりの刑処刑台座。

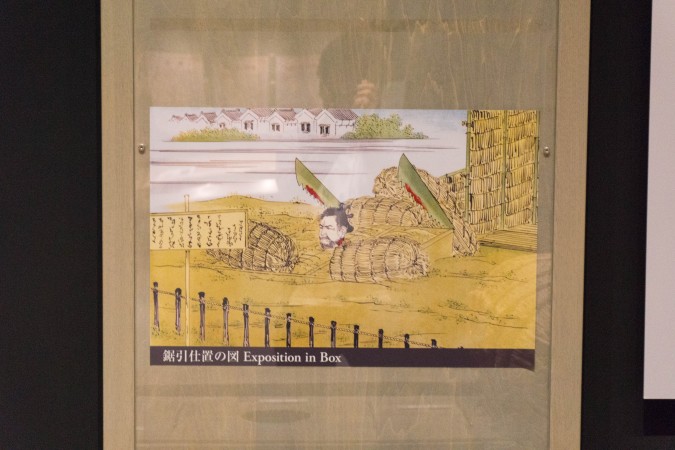

主人・親・師匠殺し、似せ金作り、関所破りには、もっとも重い鋸引の刑。日本橋の南詰(現・日本橋交番前)に三日間晒されたのち市中引廻し、その後、磔刑。

日本橋南詰。

徳川幕府刑事図譜より日本橋晒し場の図。 戦国時代に始まった通行人に裁定を任せる刑ですが、江戸時代には形式化されます。ところが、元禄の頃、鋸を引く者が現れ、奉行は慌てて見張りを付けたとか。

このような刑罰は一般の百姓や町人、無宿人に対して行われ、武士や僧侶は別。

sakamichi.tokyo

明治大学博物館には恐怖の拷問器具が!まるで拷問博物館!

普通の博物館・美術館では刺激を感じなくなった皆さん、東京にはまだまだ刺激的で面白いスポットがありますよ!今回『明治大学博物館には拷問器具がある!?』、『明治大学に拷問博物館がある!?』という噂を聞き付け、東京ルッチで一番拷問に興味がある(←危ない、危ないw)デートマンが潜入して来たのでご紹介したいと思います。

明治大学博物館とは

『明治大学博物館』とは平成16年に創設された、明治大学の付帯施設です。『明治大学博物館』には漆器・染織品・陶磁器などの伝統工芸を総括する展示を扱っている『商品部門』、国内では稀少な拷問や処刑の資料の展示を扱っている『刑事部門』、旧石器時代から古墳時代までの重要資料の展示を扱っている『考古部門』の3部門があり、他には無いユニークな常設展が魅力になっています。刑事部門

そして、今回ご紹介するのは、3部門の中でも一際異彩を放っている『刑事部門』です。ここ『日本の罪と罰』コーナーでは、前近代における非人道的な拷問・刑罰・処刑具の様子を知ることで、人間尊重の必要性を理解するための反省材料とする事を意図として作られたコーナーです。

まず、こちらは古墳時代の兜です。古墳時代にも兜って存在していたみたいです。とても貴重な資料かと思いきや…

普通に被らせてくれました(笑)。

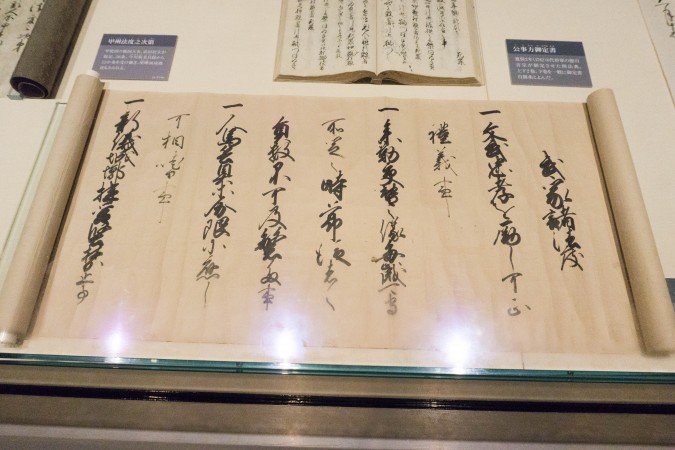

また『日本の罪と罰』コーナーには『国内の法』のコーナーがあり『御成敗式目』、『公事方(くじかた)御定書』、『高札』などの書物や資料を見学出来ます。写真は歴史の授業でも習った『武家諸法度』です。

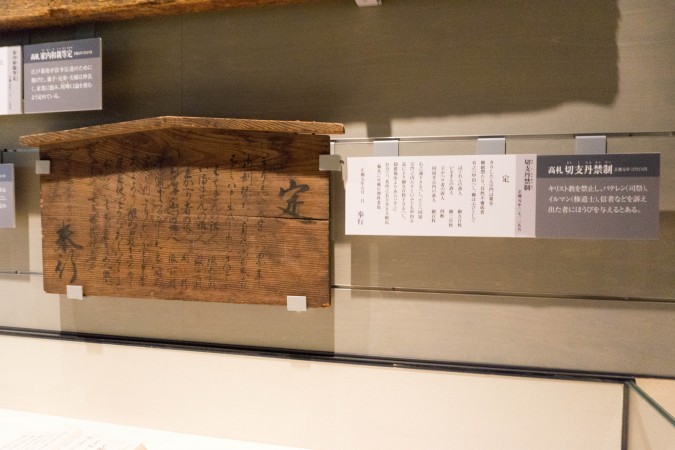

こちらはキリシタンを匿うと、匿った本人だけでなく、その親族、その周りの住人まで罰せられるという『高札』です。もし、見付けて幕府に通報するとお金が貰えると書かれているのですが、現在のお金で3500万円以上の懸賞金がかけられていたらしい。今の日本の懸賞金制度では考えられない破格の金額ですね。

江戸時代の警察

江戸時代の警察にも現在の警察の手帳や警棒の様なモノがありました。

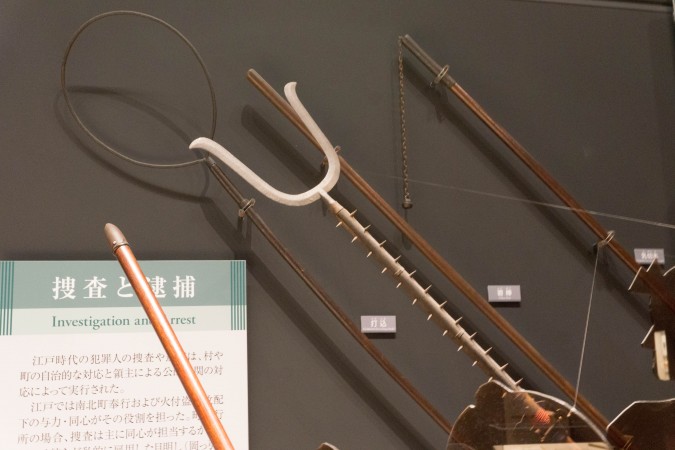

捕者三道具

『捕者道具』とは本来、戦国時代等では合戦場で敵の武将を生け捕りにする時に用いられていました。江戸時代に入ると、『罪人を傷つけずに逮捕する道具』として利用されるようになりました。

相手の体を壁などに押し付けるための『突棒(つくぼう)』、腕や後ろひざを攻めて、押さえつけるように使った『刺又(さすまた)』、着物の袖などを巻き取るようにして相手を引き倒した『袖搦(そでがらみ)』は『捕者三道具』と呼ばれていました。ちなみに『刺又(さすまた)』は現代でも警察で使用されていますね。

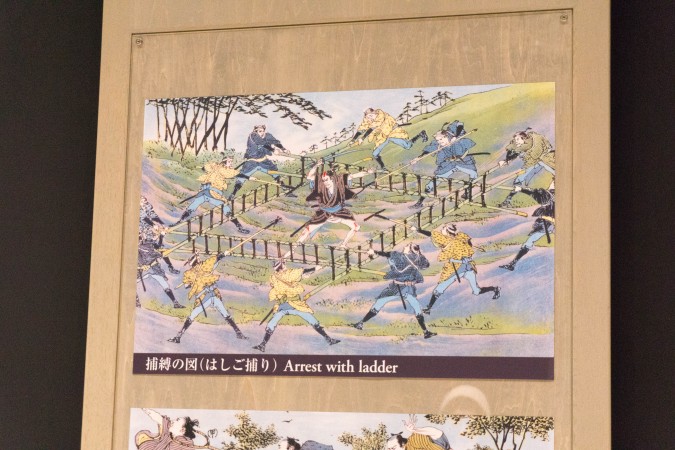

江戸時代の『はしご捕り』という犯人を取り押さえる様子が描かれている絵もあります。一人相手に結構な人数で取り押さえるんですね(笑)。

十手の数々

時代劇でよく見る十手も短いモノから長いモノまで多数展示されています。ちなみに十手は警察が持っているもので、武器として使うより、今の警察手帳(身分証明書)のような扱いだったらしい。今の時代劇を見ると、『十手は武器だ!』というイメージがありますよね(笑)。

江戸時代の拷問・刑罰

江戸時代の警察は現在の警察とは違い、取り調べでの拷問で自白を強要していました。この時代には勿論カメラ等がないので、今とは違い、警察は証拠を集めたりせず、本人の自白のみが何より重要だったらしいです。

石抱責

その代表的な拷問の一つが、被疑者のひざの上に一つ約50kgもある石を乗せる『石抱責(いしだきぜめ)』です。

尖った木の上に正座させられて、上に石を積み重ねて行きます…。きっと、無実だった人もこの拷問に耐えかねて、やってもいない罪を被ってしまった人もきっといるんでしょうね…。軽い刑

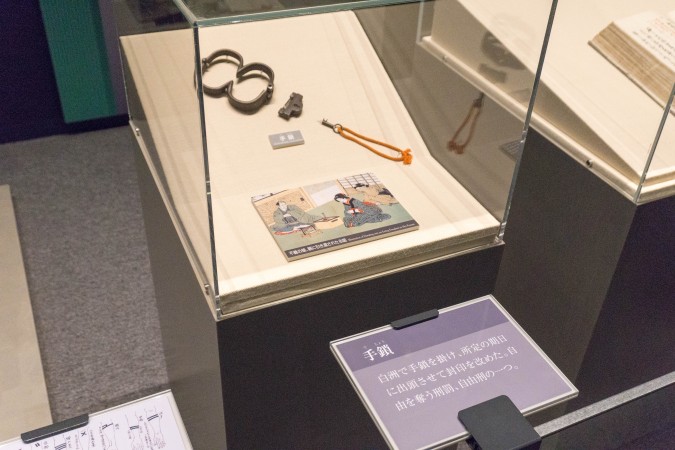

軽い刑の場合、自宅監禁のような処罰で終わる刑もあったみたいです。写真は今で言う手錠のような『手鎖』です。この『手鎖』を一定期間付けさせて、自由を奪うという刑です。

また、一定以上の罪を犯した人は入墨を入れられました。地域によって入墨の色や形が違い、罪を重ねると入墨だらけになり、自分の体が前科を物語ってしまうという事です。これは一生消えないものを入れるという恐怖、見せしめの意味も強いようです。1番エグい刑罰

こちらは『鋸引(のこぎりびき)仕置き』という刑で最も残虐な刑とされていました。首だけが地面から出るように埋められ、鋸(のこぎり)で首を切られる…。

資料によれば、この最も残虐な刑は織田信長が一度だけ執行した事があると記されているみたいです(※スタッフの方に伺いました)。恐るべし織田信長…。主流の刑罰

こちらは磔の刑で使用された『磔柱』です。この刑が当時は一番主流だったらしいです。娯楽の少ない当時、処刑見物は娯楽の一つとされていました。

磔にされた後、20回から30回槍で突かれる…。今では想像も出来ないですが、ほんの150年前まではこんな事が日本で行われていたんですね。

こちらは『火刑』で使われた『火柱』です。ここに括り付けられて生きたまま火あぶり…。罪人が逃げられない様に竹枠が組んであります。中には女や子供でも容赦なく執行されていたみたいです。失敗作の刑

これは、現在でも刑罰として残る『絞首刑』です。『絞首刑』は律令国家時代から存在していました。明治時代は写真の様な『絞罪柱』という柱にくくりつけられ、柱の枕木に開けた穴に縄を通し、その先におもりを付けて執行しようとしていた。しかし、この方法では失敗続きで、わずか数年で取り止めになったらしいです。

そして、階段を昇って行って床が抜けるタイプの『確実に死ねる』絞首刑へと変わったのです。

現代の日本の刑法では、死刑は『絞首』と決まっていますが、当時の死刑の執行方法は、罪状に応じて何種類かあり、今から考えると残虐極まりない方法が多用されていました。地味な刑

個人的には地味だけど、ちょっと嫌だなと思う刑罰もありました。

『首かせ』という刑でこれも見せしめとしての刑罰なんでしょうが、これは何か地味に嫌ですよね…。海外の刑罰

『海外の刑罰・拷問』では、近代ヨーロッパの処刑器具として名高い『ギロチン』や、伝説上の中世の処刑道具である『ニュルンベルグの鉄の処女』が一際目を引きます。ギロチン

『ギロチン』は国内では明治大学博物館唯一の展示資料だそうです。罪人が痛みを感じる事がないよう『人道的な』処刑道具として用いられていたギロチン。制度としては、ほんの最近の1981年までフランスでは存在していたらしい。ニュルンベルグの鉄の処女

この『ニュルンベルグの鉄の処女』のレプリカがあるのは日本でもココだけ!

罪人中にを入れて扉を閉めると内部の釘がぐっさり突き刺さる…。想像しただけでゾッとします…。

しかし、諸説あるらしいですが、スタッフの方に聞いた所、実際はその様な使われ方をした事は無いらしい。本当の『ニュルンベルグの鉄の処女』には中に針は無く、閉じ込めて怖がらせ、市中で晒し者にする『恥辱刑』のようなものであったらしいです。

『ニュルンベルグの鉄の処女』のどアップです。しかし、何でこんな表情にしたんでしょうね…。まとめ

今回のスポットは気軽に見学しに行くような所では無いとは思いますが、『過去にはこれだけ残酷な刑罰や拷問が行われていた』という事実を知り、法と人権について再度考え直す、良い機会になると思います。日本ではココでしか見て感じる事が出来ないモノだらけなので、是非一度訪れてみて下さい。