信じるか信じないかはあなた次第

ピーク時には全国で560万台あった自動販売機が、2016年に500万台を割り込んだ。「24時間品揃え豊富なコンビニ」にはなかなかかなわない。

- 【たばこ・ドリンク】自動販売機がこの世から無くなる!?衰退の原因を漫画にしてみた(マンガで分かる)@アシタノワダイ

- 日本にはどのぐらいの数の自販機がありますか?

- たばこ自販機は前年比台数5.7%減…自動販売機の現状をさぐる(2022年公開版)

- 10年で116万台減少! 「世界一の自販機大国ニッポン」はなぜ衰退したのか

- 街から消えゆくジュース自販機、在宅勤務や外出自粛も痛手に

- 自販機が減っていく:コンビニのサービスに勝てない?

- たばこ自販機の「タスポ」、2026年3月でサービス終了

【たばこ・ドリンク】自動販売機がこの世から無くなる!?衰退の原因を漫画にしてみた(マンガで分かる)@アシタノワダイ

日本にはどのぐらいの数の自販機がありますか?

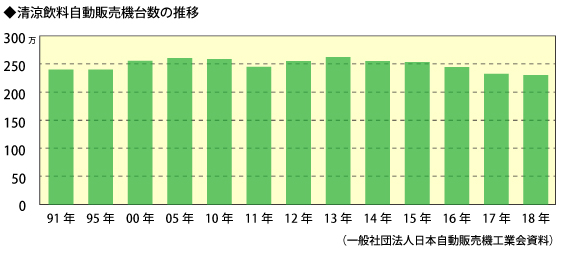

一般社団法人日本自動販売機工業会の調査によると、2018年末の清涼飲料自販機の普及台数は、「缶・ペットボトルなどの清涼飲料自販機」が212万台。「牛乳など紙パック自販機」が12万6,900台。「コーヒー・ココアなどカップ式自販機」が15万4,000台。合計で240万900台となっています。

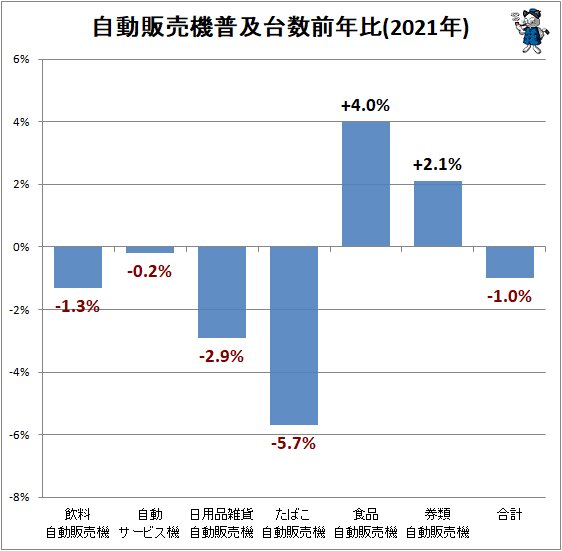

たばこ自販機は前年比台数5.7%減…自動販売機の現状をさぐる(2022年公開版)

日常生活に溶け込んだ多様な自販機。その動向は(写真:アフロ)

10年で116万台減少! 「世界一の自販機大国ニッポン」はなぜ衰退したのか

日本人は「日本の○○が世界一」という話が大好物だが、その中でわりとメジャーなものに「日本は世界一の自販機大国」というものがある。

普及台数では米国に及ばないものの、人口比にすると世界一の多さであることに加えて、他国では別々の自販機で売られることが一般的な、温かい飲料と、冷たい飲料が一つの自販機で売られるなど、高い技術力がある。

また、日本中の「屋外」に設置されていることも「自販機大国」たる所以(ゆえん)である。わが国では、人の往来の少ない海岸から田んぼの真ん中など全国津々浦々に自販機が行き届いている。実はこれはかなり珍しい光景だ。海外では、屋外に設置すると、不届き者が破壊して金や商品を奪ってしまうことが圧倒的に多いからだ。

つまり、自販機は、日本の技術力や豊かさを体現しているサービスだけではなく、治安の良さや、日本人の民度の高さを象徴した「文化」といった側面もあるのだ。

だが、奢(おご)れるものは久しからず、ではないが、そんな「世界一の自販機大国」にかげりが見えてきている。「衰退」に歯止めがかからないのだ。

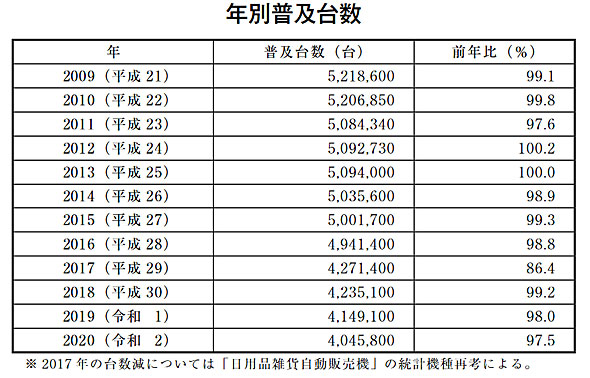

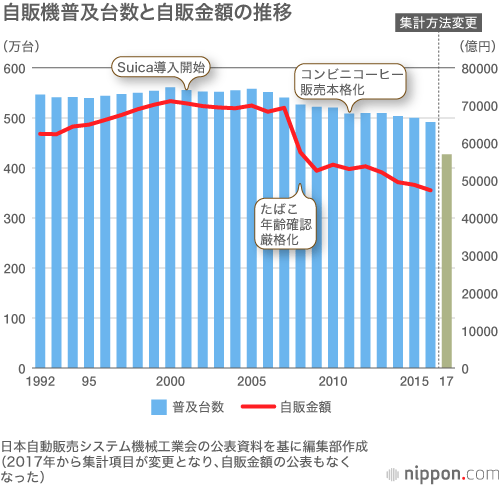

一般社団法人日本自動販売システム機械工業会によれば、日本の自販機普及台数は2000年に560万台を突破してから「緩やかな減少」をして、10年後の2010年には40万台減って520万台になった。

では、それからさらに10年経過した20年にはどうなったかというと、404万5800台。この10年でなんと116万台が消えた。00年から10年までの3倍のスピードで減っている。

この激減を引き起こした「犯人」と目されているのが「コンビニコーヒー」だ。2010年代からコンビニ各社が力を入れている「レジ横の淹れたてコーヒー」が普及したことで、自販機で缶コーヒーを購入していた客をガッツリと奪われてしまったというのだ。

ただ、もっと本質的なところでいえば、やはり「人口減少」によるところが大きい。現在、日本では「人口増時代に調子に乗って広げすぎたインフラが人口減少に転じて維持できない」問題がいたるところで起きている。

続き ⇩

街から消えゆくジュース自販機、在宅勤務や外出自粛も痛手に

コーヒーやジュースなどの清涼飲料市場が縮小している。2020年の清涼飲料の生産量は2年連続のマイナスだった。少子高齢化や健康志向の高まりに加え、コロナ禍で外出機会が少なくなり、主要な販売経路である自動販売機の利用が減ったことが大きい。自販機の数が減少していることも影響した。飲料各社は新商品の投入でてこ入れを進めている。

全国清涼飲料連合会によると、20年の清涼飲料生産量は前年比4・9%減の2157万キロ・リットルだった。

オフィスなどで飲まれることが多い缶コーヒーや、小型のペットボトル飲料の落ち込みが大きかった。コロナ禍で在宅勤務や外出自粛が広がり、オフィスや観光地で自販機を利用する機会が減ったことが打撃となった。

飲料総研の調査では、清涼飲料の販売経路のうち、19年時点で自販機は全体の約3割を占め、スーパーに次いで2番目に多い。

食料品などの購入でスーパーに足を向ける人はコロナ禍でも大きく減らなかったが、自販機には逆風となった。

自販機は保守・管理や商品の補充などにあたる人手の不足で数を維持するのが難しくなっている。ネット通販が普及し、購入手段が多様化していることもマイナスだ。日本自動販売システム機械工業会によると、20年の清涼飲料自販機は202万台で、13年に比べて約1割減った。

自販機が減っていく:コンビニのサービスに勝てない?

ピーク時には全国で560万台あった自動販売機が、2016年に500万台を割り込んだ。「24時間品揃え豊富なコンビニ」にはなかなかかなわない。

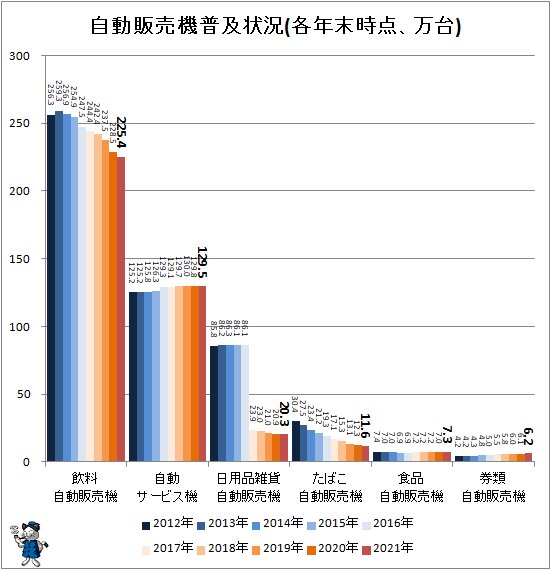

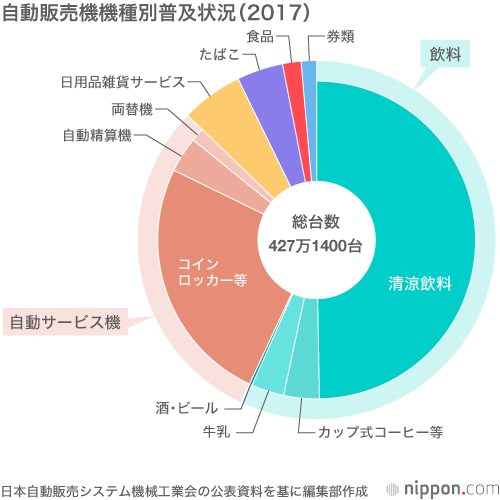

日本自動販売システム機械工業会の集計によると、2017年末の全国の自動販売機普及台数は427万1400台だった。普及台数に占める割合が57%と最も大きい飲料自販機は前年比1.2%減の244万3800台となった。

2017年から集計対象や分類方法を変更したため、2016年までとの単純な経年比較はできないが、自動販売機は設置台数、販売金額ともに減少傾向にある。自販機にとって最大のライバルはコンビニだ。かつては「24時間いつでも買える」ことが自販機の強みだったが、「24時間いつでも買えて、品ぞろえも豊富」なコンビニにはかなわない。ピーク時の2000年にには560万台あった自販機は、2016年に500万台を割り込んだ。

特に、年齢確認が必要なアルコール類とたばこに関しては、対面販売のコンビニが圧倒的に有利だ。全国小売酒類販売組合中央会は1995年5月に未成年者飲酒防止の観点から、アルコール類の屋外自販機の撤廃を決定、現在では屋外設置のアルコールの自販機はほとんど無い。たばこ自販機は2008年3月に成人識別カード「タスポ」が導入されたことを契機に、設置台数、販売金額ともに激減。「購入のためにわざわざカードを取り出すのが面倒」として、愛煙家は自販機からコンビニへと流れた。さらに、「たばこと一緒に缶コーヒーも」といった「ついで買い」需要までコンビニに奪われた。たばこ自販機はピーク時には全国で63万台あったが、2017年は17万台となっている。

また、2011年頃からコンビニチェーン各社がドリップコーヒー機を導入。缶コーヒーよりも安価な100円で「ひきたて入れたてコーヒーが飲める」とヒット商品となり、自販機売り上げのマイナス要因となっている。

バナー写真:路上の自販機(時事通信フォト)

たばこ自販機の「タスポ」、2026年3月でサービス終了

日本たばこ協会は8日、たばこ自動販売機の成人識別システム「taspo(タスポ)」を2026年3月末で終了すると発表した。

未成年者の購入を防ぐために08年に導入したが、通信回線として利用するNTTドコモの3Gサービス「FOMA」が同時期に終了するため、継続を断念した。期に終了するため、継続を断念した

タスポは、事前に発行を受けた成人証明用ICカードを自販機の読み取り装置にあてると、商品が買える仕組み。

カードは累計約1千万枚が発行されている。

タスポ以外にも財務省の認定を受けた成人識別システムはあるが、切り替えて自販機の設置を続けるかは、たばこ店などの判断次第になる。

たばこ自販機は20年末時点で全国に約12万8千台で、タスポ導入時の約50万台の約4分の1に減っている。

(田幸香純)