信じるか信じないかはあなた次第

買い物をする時に遺伝子組み換え食品は避けているから自分は食べていないと思われている方も多いかもしれません。しかし実際には、今の日本の遺伝子組み換え表示は不十分なものなので、私たちは知らないまま食べているのが実態なのです。

- 【警告】スーパーに売っているこのシールのバナナは絶対に買うな!その正体を漫画にしてみた(マンガで分かる)@アシタノワダイ

- こっそりと表示されている危険サイン!【DELLなど】!

- 2050年までに10億人以上が避難民に、食料不足や自然災害で=報告

- 遺伝子組み換えへの警笛

- あなたは今、遺伝子組み換え食品を食べさせられている

- 遺伝子組み換えの危険性

- 遺伝子組み換えがもたらす危険【手わたしバナナくらぶニュース】

- 遺伝子組換え食品 海外での “大事件”が報じられない日本(前篇)

- 「遺伝子組み換えトウモロコシを2年間ラットに与えたところ、乳がんや脳下垂体異常、肝障害を発症した」という論文が発表されたと聞きましたが、本当に大丈夫ですか。

- 結論

- 発端

- 検証

- 遺伝子組み換えの作物の安全性を再確認した欧州のプロジェクト

- 輸入の状況

- 消費の状況

- 経済的貢献

- 最新ランキングと国内シェア

- 遺伝子組み換え食品とは

- 日本の遺伝子組み換え食品

- 知らない間に流通してしまう!?不透明な「ゲノム編集」食品

- コープ自然派は「OKシードプロジェクト」の賛同団体です

【警告】スーパーに売っているこのシールのバナナは絶対に買うな!その正体を漫画にしてみた(マンガで分かる)@アシタノワダイ

こっそりと表示されている危険サイン!【DELLなど】!

化学肥料の使用の有無や遺伝子組み替えの表示方法をご存知ですか?野菜や果物についているシールの番号に秘密があるんです。

野菜や果物に付いているシールの番号が意味意味すること

・4桁で3か4で始まる番号

3○○○

4○○○

化学肥料使用

・5桁で9始まる番号

9○○○○

昔ながらの有機栽培。殺虫剤、化学肥料不使用。

・5桁で8で始まる 番号。

8○○○○

遺伝子組み換え作物

このような意味があるそうです。今後スーパーやコンビニで野菜やフルーツを買うときは氣をつけてみて下さい。特に5桁で8で始まる(遺伝子組み換え)野菜やフルーツは避けた方がいいですね。

2050年までに10億人以上が避難民に、食料不足や自然災害で=報告

[ロンドン 9日 ロイター] - シンクタンクの経済平和研究所(IEP)が環境問題についてまとめた報告書によると、人口の急増や食料・水不足、自然災害などにより、2050年までに世界で10億人以上が避難民になるとみられている。

世界の人口は2050年までに100億人近くに増える見通し。これに伴い、資源を巡る争いが激化し、紛争が起きる結果、サハラ以南のアフリカ、中央アジア、中東で2050年までに最大12億人が移住を迫られる可能性があるという。

環境問題や紛争を背景に2019年に避難民となったのは約3000万人だった。

IEPの創設者スティーブ・キレリー氏は「途上国だけでなく、先進国にも非常に大きな社会的・政治的な影響が及ぶ。大量の避難民が発生し、先進国に流入する避難民が増えるためだ」と述べた。

調査では、国連などのデータを基に、食料不足・水不足・人口増加のリスクと、洪水・干ばつ・サイクロン・海面上昇・温暖化など自然災害のリスクの双方を検証。調査対象の約150カ国が、それぞれどの程度のリスクに直面し、どこまで対応能力があるかを試算した。

これによると、インドや中国などの地域で水が不足するリスクが高いほか、パキスタン、イラン、モザンビーク、ケニヤ、マダガスカルなどの地域は、複数のリスクが重なり、対応能力も低下すると予測されている。

キレリー氏によると、世界の飲料水は50年前から60%減少。食料需要は、アジアの中間層拡大などを受けて、今後30年で50%増加するとみられている。

気候変動を背景に、自然災害は増加の一途をたどる可能性が高く、これに水・食料不足が重なれば、今安定している国も2050年までに状況が悪化するリスクがあるという。

IEPは、今回の分析が、環境問題を重視した支援政策・開発政策の立案につながることを期待すると表明した。

遺伝子組み換えへの警笛

あなたは今、遺伝子組み換え食品を食べさせられている

大豆なら大豆同士、トマトならトマト同士を交配させてより良い品種を作る「品種改良」は、古くから行われて来ました。

しかし「遺伝子組換作業」は、植物同士ではなく、植物と動物、植物と微生物というように、自然界では絶対に起こり得ない掛け合わせによって品種の改良を目指すものです。

例えば、日本たばこ産業では、たばこにヒトの肺の遺伝子を組み込む実験が行われています。

こうして作られた物は、本質的にこの世に存在しない怪しげな新生物なのです。

また、自然界ではまれに突然変異も起こりますが、それにしても全く違う生命体の遺伝子が入ってしまうということはありません。

考えて見てください。遺伝子組換農産物が自然界の法則を破り、この世に存在しない怪しげな新生物を造り、しかも、未熟な技術と手探りで作り出された物がどんな重大な危険性をはらんでいるか、何の専門知識のない私共でも常識で判断して理解できるのではないでしょうか。平成8年8月、厚生省は大豆、ナタネ、トウモロコシ、ジャガイモなどの7品種について、「遺伝子組換農産物(輸入農産物)」の安全性を確認したとして事実上の輸入を認めました。

同年11月から輸入され始めたこれらの農産物は、大豆油、コーン油、醤油、豆腐、味噌、コーンスターチ、成形フライドポテトなど多くの食品に加工され、市場に出回るようになりました。遺伝子組み換えの危険性

遺伝子組み換えの具体例としては、例えば大豆やナタネは、除草剤に耐える微生物由来の遺伝子を組み込まれ、除草剤耐性を持つように作られました。また、ジャガイモやトウモロコシには毒素をもったタンパクを生産する微生物を掛け合わせ、虫に負けない作物が作られました。

これらは今までにない品種改良技術ですが、微生物と植物という、自然界では絶対に生まれることのない掛け合わせで食物が作り出されたことになります。ここに大きな問題があると指摘しているのは、米国国立衛生研究所の遺伝子工学のプロ、ジェン・フェイガン博士です。

彼は遺伝子組換作物の安全性を立証することは不可能だと言い切っています。

植物に組み込んだ遺伝子の予測不可能ないたずらにより、考えられない副作用が起こる可能性があるというのです。

例えば、害虫抵抗性を持たせた植物を虫がなめると死んでしまいます。

その急性毒素について、マウスによる摂取実験では、安全性が確認されたと言われていますが、人間が長期に渡って摂取した時の影響などは実験されていません。

フェイガン博士はその先の危険性について力説しているのです。重要なことは、私たちは、「遺伝子組換作物」と「そうでない物」の選択が不可能であるということです。

この事態を回避するためには、遺伝子組換農産物の輸入に対して「イエス」か「ノー」かの立場をはっきりと表明するしか道がありません。

選択する余地のない遺伝子組換作物を皆さんはどう受け止めますか?

このまま放置して良いのでしょうか?

https://www.nattou-kozou.jp/caution.html

遺伝子組み換えがもたらす危険【手わたしバナナくらぶニュース】

買い物をする時に遺伝子組み換え食品は避けているから自分は食べていないと思われている方も多いかもしれません。しかし実際には、今の日本の遺伝子組み換え表示は不十分なものなので、私たちは知らないまま食べているのが実態なのです。

たとえば、日本は家畜の飼料に使うトウモロコシのほぼ全量を輸入に頼っており、その9割以上が米国産。米国では約9割のトウモロコシが遺伝子組み換えなので、日本に輸入されている飼料用あるいは食品加工用のトウモロコシのほとんどが遺伝子組み換えということになります。しかし、遺伝子組み換えトウモロコシを飼料に与えた家畜の肉は、遺伝子組み換え表示義務はありません。遺伝子組み換えトウモロコシを原料に使った加工食品も表示は不要です。

人間が直接食べるのでなければ影響は少ないと思われるかもしれませんが、昨年カナダで行われた調査で、93%の妊婦、80%の胎児の血液から、遺伝子組み換えトウモロコシに含まれるBt毒素(害虫を殺す成分)が発見されました。飼料を米国に依存している日本でも、同じ結果が出る可能性が高いと思われます。

遺伝子組み換え企業は「遺伝子組み換え作物と通常の作物は実質的に同じものであり、危険はない」と説明してきました。しかし、世界中では遺伝子組み換え作物を食べることにより、免疫疾患や不妊などさまざまな健康被害が出るという調査結果が報告されています。残念ながら日本のマスコミにはこうした情報が流れることはほとんどありません。

社会を壊す遺伝子組み換え

遺伝子組み換え問題は食べる側の健康被害に留まりません。たとえば、アルゼンチンでは遺伝子組み換え大豆に空中噴霧するラウンドアップというモンサント(遺伝子組み換え種子分野での独占的企業)の農薬によって、住民のガンや白血病、出生異常など多くの健康被害が発生しています。遺伝子組み換え企業は「遺伝子組み換えは農薬を減らす」と宣伝していましたが、遺伝子組み換え作物を導入したほとんどの地域で農薬使用は増加の一途をたどっています。大量の農薬は地下水や河川を汚染し、それを飲むすべての人、すべての動植物が被害を受けます。

遺伝子組み換え企業は現在、世界の種子企業の買収を進めています。モンサントが種子企業をすべて買収してしまった地域では、農民はモンサントの提供する種子を買うしかありません。農民が植えるものを決めて作物を作るのではなく、モンサントなどのアグリビジネスの手に決定権が移ってしまうのです。モンサントの支配した地域では短期間で遺伝子組み換え種子の割合が急速に増加し、市場のほとんどを独占しています。

今、アルゼンチンでは全農土の6割近くを大豆が占めるまでに至っています。これらはヨーロッパやアジアに輸出する家畜の餌やバイオ燃料の原料で、食料ではありません。地域の中から食料生産が消え、広大な農地で雇用されるのは大きなコンバインの運転手や農薬をまく飛行機のパイロットなどごくわずかです。雇用は失われ、地域の外から輸入した食料を買う余力のない人は飢えるしかありません。アルゼンチン、パラグアイ、ブラジルを含む広範な地域で先住民族や小農民が土地から追い出され、20年前には存在しなかった飢餓層が社会に生み出されているといいます。

食べるものを選んで、遺伝子組み換え企業を追い詰める

遺伝子組み換え企業は政府に巨額のお金をつぎ込んでいるため、残念ながら政府がその規制に本格的に動くことを期待するのは難しい状況にあります。しかし、消費者が自分の食べるものを選ぶことで遺伝子組み換え企業を追い詰めることができます。自分の食べているものに遺伝子組み換え原料が入っているのかいないのか、製造会社に確かめて見ませんか? 遺伝子組み換え作物が入っているものを買わないことで、自分の体を守り、そして遺伝子組み換え企業に追い詰められている先住民族や小農民を支援することができます。

遺伝子組換え食品 海外での “大事件”が報じられない日本(前篇)

遺伝子組換え食品について2012年、海外で大きな “事件”がいくつもありました。フランス人研究者によって書かれた「遺伝子組換えトウモロコシに発がん性がある」とする論文をめぐる大騒動、米国カリフォルニア州で行われた表示をめぐる州民投票、米国で遺伝子組換えサケの食品としての認可へ近づいたこと……。

どれも、欧米のマスメディアは大々的に報道しています。今後の遺伝子組換え食品の動向、つまりは、世界の食料情勢を検討するにあたっての重要材料だと思いますが、日本ではほとんど報道されていません。これでは、日本人は井の中の蛙になりかねないではありませんか! 2回にわけてご紹介しましょう。

フランス発

「ついに遺伝子組換えの有害性が明らかに」?まずは、発がん性研究の顛末。フランスCaen大学の分子生物学教授Gilles-Eric Séralini (セラリーニ)らが昨年9月19日、「除草剤耐性トウモロコシNK603を2年間にわたってラットに与えたところ、乳がんや脳下垂体異常、肝障害などになった」とする論文を学術誌で発表し、一般メディアでも大々的に報じられました。

このトウモロコシは既に米国やEU、日本でも安全性評価が行われ、「問題がない」として認可されています。それが発がん性あり、というのですから、本当なら非常に深刻な問題です。2年というのはラットのほぼ寿命にあたる期間で、こうした長期試験はこれまでほとんど行われた例がなく、「ついに遺伝子組換えの有害性が明らかとなった」と、EU内のメディアの多くがおどろおどろしい写真と共に報じました。

実は問題山積の研究だった

しかし、発表後、すぐさま多くの研究者から反論が上がりました。実験がさまざまな条件を満たしておらず、信用に値しない、というのです。「食べさせたら、がんができたのだから、証拠は明白ではないか」と思う人が多いでしょうが、そうとは言えません。じつは、この手の食品の安全性を評価する動物実験をきちんと実施するのは難しいのです。

食品はそもそも、非常に多くの物質を含みます。栄養成分や未知の成分があるほか、土壌中にある重金属や化学物質等も吸収し、栽培中にカビがつくとカビ毒が多くなり、農薬が使われれば残留します。そして、品種や栽培方法や気象条件、貯蔵方法等で、それぞれの含有量は大きく変わります。

「遺伝子組み換えトウモロコシを2年間ラットに与えたところ、乳がんや脳下垂体異常、肝障害を発症した」という論文が発表されたと聞きましたが、本当に大丈夫ですか。

結論

フランスのカーン大学教授・セラリーニ氏らの研究グループによる論文「Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize(ラウンドアップ除草剤並びにラウンドアップ耐性遺伝子組み換えトウモロコシの長期毒性)」(*1)は、発表されるとすぐに、多くの研究者や世界専門機関から反論の声があがりました。(*2)

欧州食品安全機関(EFSA)や日本の食品安全委員会は、この論文に示された試験設計や結果の分析には明らかに不備があり、セラリーニ氏らが導いた結論はデータによる裏付けがないとの見解を発表しています。(*3)(*4)

この論文を掲載した学術誌は、再検討の結果、論文の結論は不完全であり、同誌に掲載する論文の水準に達していなかったとして、この論文を取り下げました。

また、セラリーニ氏らの動物試験を適切な条件の下で追試しその結果について検証するため、EU主導のGRACE(*5)、G-TwYST(*6)、フランス主導のGMO90+(*7)という、複数の大規模な公的研究プロジェクト が実施されましたが、いずれのプロジェクトにおいても「遺伝子組み換え作物の摂取に起因する健康へのリスクは一切認められない」と結論しています。(*13)発端

2012年9月19日、フランスのカーン大学教授・セラリーニ氏ら研究グループがFood and Chemical Toxicology誌電子版に、「Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize(ラウンドアップ除草剤並びにラウンドアップ耐性遺伝子組み換えトウモロコシの長期毒性)」と題した論文を発表しました。この論文は、ラウンドアップ除草剤とそのラウンドアップに耐性を持つ遺伝子組み換えトウモロコシ(NK603)を2年間にわたりラットに与えたところ、乳がんや脳下垂体異常、肝障害、腎症などを発症したという試験結果をまとめたもので、大きな腫瘍が発生したラットの写真とともに一部メディアでセンセーショナルに報道されました。

検証

セラリーニ氏らの論文に対し、欧州食品安全機関(EFSA)は国際的に認められた試験方法や報告書様式のガイドラインに沿って検証を行い、次のような問題点を指摘しました。

試験に使われたラットの種類と数が適切ではない

発がん性研究の試験では、1グループあたり最低でも雌雄各50匹のラットを必要とすることが国際機関で定められていますが、セラリーニ教授らは1グループあたり雌雄各10匹しか使用しませんでした。実験中に発生する自然死を考慮すると、何らかの結論を導き出すためには、その動物数はあまりに少ないものでした。

また、2年間にわたるこの試験に使用されたラットは、その2年の平均寿命の間に腫瘍が発生しやすい系統のものでした。論文中に写真は示されてはいませんが、遺伝子組み換えトウモロコシでない餌を与えたラットであっても、乳がんの発生や死亡例が多く認められています。よって、実験途中で認められたがんの発生や死亡の原因が遺伝子組み換えトウモロコシを与えた影響によるものなのか、それとも偶然によるものなのかを見分けることはできません。比較に必要なグループ数を満たしていない

この実験では、市販の餌に遺伝子組み換えトウモロコシをそれぞれ11%、22%、33%混ぜたラットのグループがあるのに対し、非遺伝子組み換えトウモロコシを与えたグループ(対照群)は1つだけでした(33%の非遺伝子組み換えトウモロコシを餌に混ぜて与えた)。遺伝子組み換えトウモロコシを与えた場合と、従来のトウモロコシを与えた場合の影響を比較するには、適切なグループ数ではありません。

試験手法の数々の不備が見られ、必要なデータが論文に記載されていない

他にも、次のような問題点が指摘されています。

- 実験の目的が述べられていない。

- 経済協力開発機構(OECD)などが国際的に定めている実験プロトコルに従っていない。

- ラットが摂取した餌や水の量が明示されていない。

- 腫瘍のデータなどは報告されているものの、測定された情報すべてが報告されているわけではない。

欧州食品安全機関(EFSA)は、2012年11月28日に発表したこの論文に対する最終評価において、論文に示された試験設計や報告、試験結果の分析には明らかに不備があり、セラリーニ氏らの導いた結論はデータによる裏付けがないと断じるとともに、 これまでEFSAが行ってきた遺伝子組み換えトウモロコシ(NK603)の安全性評価を見直す必要性がないとの見解も表明しました。

遺伝子組み換えの作物の安全性を再確認した欧州のプロジェクト

セラリーニ氏らの動物試験を適切な条件の下で追試しその結果について検証するため、あるいは、動物試験自体の科学的妥当性を含め遺伝子組み換え作物の安全性評価手法について再検討するため、EU主導のGRACE、G-TwYST、フランス主導のGMO90+という、複数の大規模な公的研究プロジェクトが透明性の高いプロセスのもとで実施されました。(*8)その結果は、いずれのプロジェクトの結論もこれまでの科学界の結論と違わないものであり、「遺伝子組み換え作物の摂取に起因する健康へのリスクは一切認められない」というものでした。

特に、セラリーニ論文で使用されたものと同様の遺伝子組み換え作物を用いての2年間の動物試験を行ったG-TwYSTでは、健康へのリスクは一切認められないと結論付けており 、セラリーニ論文に対する決定的な反証となりました。

各プロジェクトの詳細を以下にまとめています。(PDFダウンロードはこちら)

日本での利用状況【トウモロコシ、ダイズ、ナタネ、ワタなどの主要作物】

日本では、トウモロコシ、ダイズ、ナタネ、ワタなどの主要作物は海外からの輸入に大きく依存しており、その大部分が遺伝子組み換え品種と推定されています。国内では食用油やデンプン、家畜の飼料として利用されており、私たちの食に欠かせないものとなっています。

ゲノム編集食品がいよいよ食卓に!-2021年 知っておくべき生命科学2

ゲノム編集食品が日本国内で初承認

―高橋さんには以前、ヒトのゲノム編集についてお話いただきましたが、私たちにとって、いま一番身近なゲノム編集の話題は何でしょうか?

ゲノム編集を応用した食品がもうすぐ日本で流通するという話です。今後、1~2年以内には市場に出てくるでしょう。

第1弾の食品は「トマト」です。ゲノム編集の技術を使って遺伝子を操作して、アミノ酸の一種「GABA(ギャバ)」を一般的なトマトよりも多く含むようにしたものです。GABAは血圧を下げるとされる成分で、ストレス緩和とか脳の疲れにも良いと言われていますね。

昨年12月、この開発されたトマトについて安全性に問題がないと厚生労働省が判断し、国内で初めて「ゲノム編集食品」として販売の届け出が認められました。「遺伝子組み換え」と「ゲノム編集」は全く別物!

―「遺伝子組み換え」も遺伝子を操作しますよね?「ゲノム編集」と何が違うのでしょうか?

遺伝子組み換えとゲノム編集は同じように見られがちですが、全く違うものです。

遺伝子組み換えは、その植物が本来持っていない遺伝子を組み入れるイメージなのですが、ゲノム編集は、本来その植物が持っているゲノムの配列の1塩基を変えることによって機能性を変えます。自然界でも起こりうる可能性がある変異が入るということです。遺伝子組み換えとは全く違います。

これまでの遺伝子組み換え食品は、安く作ることができるとか、育てやすいとか、生産者メリットが押し出されていたのですが、ゲノム編集された食品は、味が良い、栄養素が豊富に含まれているといった、どちらかというと消費者メリットがうたわれています。

いま開発中のアレルギーが少ないとされるタマゴや身の量が多いマダイ、養殖しやすいサバなど、今後、ゲノム編集された生鮮食品が日本の市場に出てくるでしょう。

※ただし、ゲノム編集で別の遺伝子を組み入れる場合は、

遺伝子組み換えの規制対象となり安全性審査が必要となる。続き ⇩

食糧危機を救う?フードテック,遺伝子組み換え,ゲノム編集技術の闇【ライブ映像】

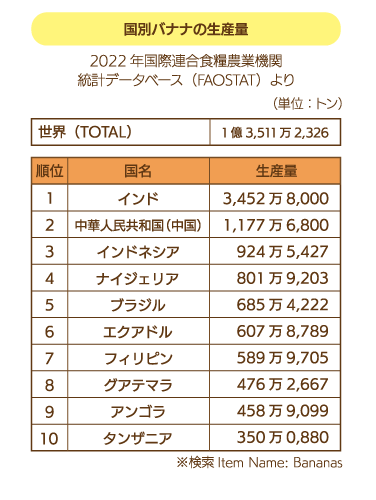

日本のバナナ生産量の概要

バナナの生産量、日本一は沖縄県です。

2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。

※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。

最新ランキングと国内シェア

※「最新」の意味について:農林水産省による統計の確報が公表されるのは「年末から数えて、およそ2年後~2年半後」です(主要な果物に指定されていない特産果樹の場合)。そのため、2021年(令和3年)の生産量については、2024年以降の更新になると思われます。

・バナナ生産量の日本一は沖縄県で、全国シェアは75.1%です(2018年)。

・生産量1位の沖縄県と2位の鹿児島県あわせて、国内生産量のほとんどを生産しています。

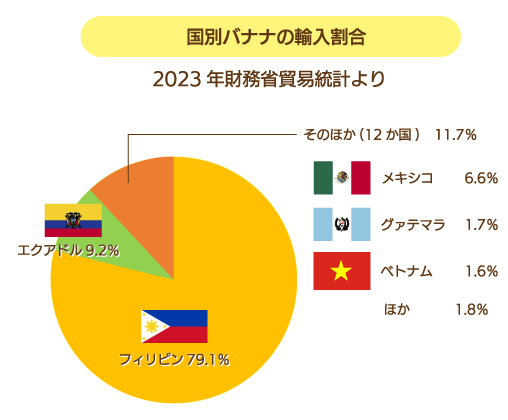

バナナの貿易学【バナナの輸入割合】

日本で消費されているほとんどのバナナ(99.9%以上)が輸入されています。現在年間約100万トン(2021年輸入量1,109,356トン)のバナナが輸入されており、輸入果物の約6割を占めています。

日本では地理的条件から沖縄や鹿児島、宮崎などの一部でしか栽培されておらず、その量はわずか18トン(2020年 FAOSTAT)です。

国会議員への「遺伝子組み換え作物・食品」に関する調査結果について(2016年)

遺伝子組み換え作物の規制やそれを使用した食品への表示義務などについて、法律で定めていく必要があります。国会議員がこの問題についてどの程度把握し、どういう姿勢でいるのかを調査するために、5月にアンケートシートを衆参両院の全国会議員にファックスで送付しました。6月末までに20人の議員から返信がありました。回答結果は下記の通りです。日頃より遺伝子組み換え作物や食品に関心のある方々かと思われます。尚、7月10日の参議院選挙で回答者のうち3名が落選されました。

国会議員への遺伝子組み換え意識調査回答結果一覧表(2016年)

Q1.日本で許可されている遺伝子組み換え作物の種類や用途をご存知ですか。

知っている 17 把握していない 3 Q2.日本の加工食品に遺伝子組み換え大豆やトウモロコシが使用されていることをご存知ですか。

知っている 20 知らない 0 Q3.遺伝子組み換え作物の動物への影響が指摘されていることをご存知ですか。

知っている 16 関心はあるが詳しくはわからない 3 影響は特にないと思う 0 知らない 0 無回答 1 Q4.遺伝子組み換え食品の輸入に対する対策についてどうお考えですか。

防止策が必要 16 特に対策は必要ない 0 安価で便利なので推進したい 0 よくわからない 0 その他 4 Q5.日本における遺伝子組み換え作物の使用に関する表示の現状についてどうお考えですか。

わかりやすい制度だ 0 現状を把握していないが、わかりやすい表示があったほうがいい 0 現状では不十分。明確な表示義務付けが必要 18 特に必要ない 0 よくわからない 0 その他 2 以上

この企画は地球環境基金の助成を受けて実施しました。

遺伝子組換え年表

遺伝子組み換え食品について

遺伝子組み換え食品とは

- ・「遺伝子組み換え食品」(GM食品)が日本に登場したのは1996年ですが、その当初からどの食品がそうなのか分からないまま約4年を経過しました。1999年8月にやっと「表示義務化」の農林水産省案がまとまりました。

- その結果、2001年4月から30食品に限って「義務表示」が行われることになりました。これにより、消費者の食品選択権が少し認められたわけです。

- ・一方で、新しい「遺伝子組み換え作物」(GM作物)開発は盛んに行われており、遺伝子組み換え食品は今後も増えると考えられます。

- (1) GM作物とGM食品

- ・植物を含む生物の細胞核には「デオキシリボ核酸」(DNA)があり、ここには生物のタンパク質を作る情報が詰まっています。その情報は「遺伝子」(DNAの構成物質)によって作られ、生命現象をつかさどっています。

- ・作物の新品種は、遺伝子の組み換え(配列変更)によって生まれます。例えば、自然な突然変異や人為的交配で組み換えが起きて「新品種」が生まれます。「GM作物」の場合は、科学技術によって組み換えを起こして栽培します。

- 。「GM作物」の食用部分とその加工製品を「GM食品」と呼んでいます。

- (2) 遺伝子組み換えの方法

- ・植物で最初に考案された遺伝子組み換え法は「アグロバクテリウム法」です。「アグロバクテリウム・ツメファシエンス」という土壌細菌は、自分のDNAを植物に送り込む性質があります。このDNAに別の生物の有益遺伝子をつないだものを植物に送り込むと、有益遺伝子が植物のDNAに入り込んで組み換えが起きるのです。

- ・その他にも様々な遺伝子組み換え技術が開発されていて、その開発者には「特許権」(知的所有権)があります。

日本の遺伝子組み換え食品

- ・日本に初めて「GM作物」が輸入され、その加工食品である「GM食品」が店頭に並んだのは、1996年暮れと推測されます。

- その経過は、まず、1996年8月に農水省が遺伝子組み換えの4作物7品目の「栽培」の安全確認をし、同年の秋に厚生省が「食品」としての安全性確認をしました。それによって、輸入も販売も可能となり、1999年11月現在では、6作物22品目の栽培上の安全性と食品としての安全性が確認され、そのGM食品が市場に出まわっているのです。

- ・下表に現時点(平成11年12月現在)で、日本での商品化が可能な遺伝子組み換え食品について示します。

GM作物

(6種)組み換え目的 品目数

(22)食品としての

安全性確認年GM食品例 ダイズ 除草剤の影響を受けない 1 1996年 大豆油(マーガリン、マヨネーズ、菓子、パンにも利用)、

しょうゆ、みそ、豆腐、豆腐加工品、凍り豆腐、おから、

湯葉、調理用大豆、枝豆、大豆もやし、納豆、豆乳、煮豆、

大豆缶詰、きな粉、いり豆、大豆粉を主原材料とする食品、

植物たんぱくを主原材料とする食品等トウモロコシ 害虫に強い 2 1996年 コーン油(利用法は大豆油と同じ)、コーンフレーク、水飴、

異性化液糖、コーンスナック菓子、コーンスターチ、

とうもろこし、冷凍とうもろこし、缶詰とうもろこし、

コーンフラワー・コーングリッツ(各とうもろこし粉の一種)を

主原材料とする食品等1 1997年 除草剤の影響を受けない 1 1997年 ナタネ 除草剤の影響を受けない 3 1996年 なたね油(利用法は大豆油と同じ) 6 1997年 2 1998年 ワタ 害虫に強い 1 1997年 綿実油(利用法は大豆油と同じ) 除草剤の影響を受けない 2 1997年 トマト 日持ちがよい 1 1997年 *商品化は見合わせ中 ジャガイモ 害虫に強い 1 1996年 じゃがいも、マッシュポテト、ポテトチップ、ポテトフレーク、

冷凍・缶詰・レトルトのじゃがいも製品、じゃがいもでんぷん1 1997年

- ・「GM食品」か「NON-GM食品」(非GM食品)かの区別は見た目では分かりません。

- 分かるようにするには、例えば、GM作物を収穫から加工まで、非GM作物とは分けて流通させ、原材料として使ったときにはその旨を商品に表示することが必要です。ところが、安全性を認められたGM作物は「分別流通の必要はない」とされているために、GM作物と非GM作物とが混在してしまい表示が不可能でした。

- ・この状況に納得できない消費者が多いことから、日本では商品の「科学的検査」で組み換えが判明する(判断できる)30食品に限り、2001年4月から製造者が「義務表示」を行うことになりました。しかし、検査では分からないGM食品には表示されません。

- 非GM食品であることを確認するには、非GM作物を「分別輸入」すればよいのですが、分別に手間と経費がかかるためコスト高になってしまいます。

- 日本の農家は、GM作物への拒否感が強いせいか、まだ栽培をしていません。このため、原材料が明らかに「国産」であれば、「非GM食品」ということになります。(2000年4月時点)

- 続き ⇩

遺伝子組換え表示制度(2023年4月1より新制度・義務表示)

遺伝子組み換え食品もゲノム編集食品もいらない!

遺伝子組み換え技術に代わる新たな技術として研究が進む「ゲノム編集技術」。遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品はまだ不明な点が多い未完成な技術であり、様々な懸念があります。

しかし、ゲノム編集食品については事業者の届け出は任意、食の安全性審査や環境影響評価、表示義務もない現状では、消費者の知らない間に流通してしまう可能性があり、消費者の知る権利、選択できる権利は奪われています。

コープ自然派では、食の選択を守り、知らないうちに「ゲノム編集食品」が食卓に上ることのないよう「OKシードプロジェクト」にも参画し、反対運動をすすめています。知らない間に流通してしまう!?不透明な「ゲノム編集」食品

ゲノム編集された生物が規制なく自然界に流出し、交配を重ねると、食の安全や環境に想定外の悪影響と及ぼす恐れがあります。

コープ自然派は「OKシードプロジェクト」の賛同団体です

2021年、ゲノム編集技術で品種開発されたトマトが市場に出回るようになりました。安全性審査も表示義務もないため、私たちには今後、知らないうちにゲノム編集商品を食べてしまう可能性があります。

このようなゲノム編集食品の状況に懸念を持つ農家や市民が集まり、2021年7月に「OKシードプロジェクト」が立ち上がりました。「OKシードプロジェクト」は、ゲノム編集でない種子や農作物、加工品に「OKシードマーク」を自主表示し、広げていく運動です。ゲノム編集問題を一人でも多くに知ってもらい、食の安全を守る活動や表示の義務化につなげていくことを目的としています。

コープ自然派もこの賛同団体になりました。OKシートプロジェクト制作動画

さらに、2021年10月から商品案内(カタログ)には、トマトとトマトを主原料とする加工品で、ゲノム編集ではないと確認できた商品には、「OKシード」のマークを自主表示しています。